微信拉人進群到跨省傳喚:石門縣亟需權威通報才能重建信任

自2025 年 10 月 15 日以來,一則 「因拉人進微信群涉嫌侮辱被跨省傳喚」 的消息在網路持續發酵,成為牽動全國網民神經的公共輿情事件。湖南石門縣警方跨越千里,以 「因你涉嫌侮辱的行為」為由傳喚廣西南寧公民朱海燕的行為,因情節匪夷所思、影響面極廣,引發輿論場強烈震動。然而時至今日,無論是石門縣公安局、紀委監委、石門縣教委還是其他相關部門,均未發布任何正式情況通報,任由各種猜測與質疑蔓延,這與法治社會的治理要求和輿情應對措施均背道而馳。一份及時、透明、權威的通報,已然成為平息輿情、維護公信力的迫切需求。

事件核心爭議:定性與程序的迷霧

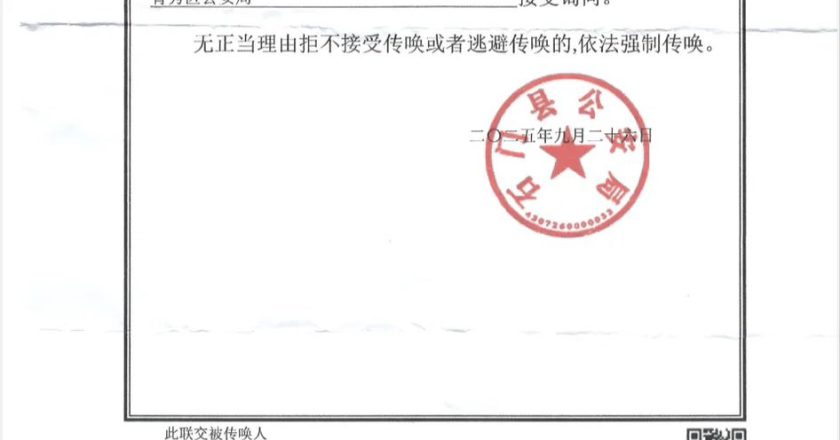

這起事件的荒誕性與爭議性,集中體現在行為定性與程序上。根據當事人朱海燕的陳述及公開信息,2025 年 9 月 28 日,八名來自石門縣的警員(三名著警服、五名便衣)跨越 1000 公里抵達南寧,向其送達《傳喚證》,理由是「因你涉嫌侮辱的行為」。而所謂 「違法事實」,僅僅是她此前在一個微信群中拉了一名網友入群,該網友後續又拉入第三人,第三人在群內轉發了一篇涉及石門縣紀委副書記吳昌軍的文章。

輿情沸騰背後:公眾對權力邊界的深層焦慮

事件之所以引發全國網民的廣泛關注與強烈擔憂,核心在於其觸碰了法治社會的敏感神經——公權力與公民權的邊界問題。「法治環境下,公權力須保持謙抑和包容,涉及公民人身自由與言論自由時,強制措施須以充分法律依據和事實證據為前提。」。而石門縣警方的此次行動,卻呈現出公權力擴張的危險傾向:一個普通公民的日常社交行為,竟能引來千里之外的警方介入;一份模糊不清的「涉嫌侮辱」 指控,就能成為限制公民人身自由的理由。這種不確定性,讓公眾產生了強烈的安全感危機。

更值得警惕的是,當事人朱海燕此前曾舉報過當地官員,此次傳喚是否存在「打擊報復」 的嫌疑,成為輿論熱議的焦點。

權威通報是平息輿情、守護法治的唯...